Auf dieser Seite möchten wir euch die Arbeiten, welche über das Bienenjahr hinweg anfallen, näher bringen.

In den Wintermonaten Januar und Februar gibt es am Bienenstand nicht viel zu erledigen. In regelmäßigen Abständen kontrollieren wir die Beuten auf Schäden, z. B. durch den Specht oder herabfallende Äste.

Nach stürmischen Tagen schauen wir ebenfalls nach den Beuten. Laub, welches sich vor dem Flugloch gesammelt hat, wird beseitigt. So ermöglichen wir den Bienen bei wärmeren Temperaturen ihren Reinigungsflug durchzuführen.

Auch bei Schnee, der in unserer Region immer seltener vorkommt, machen wir die Fluglöcher frei.

Zusätzlich überprüfen wir noch die Futtervorräte im Volk. Hierzu wiegen wir die Beute mit einer Kofferwaage. Sollte ein Volk trotz sorgfältiger Auffütterung im August zu wenig Futtervorrat haben, legen wir Futterteig auf.

Wenn kein Frost mehr zu erwarten ist entfernen wir die Mäusegitter.

Ansonsten belaufen sich die Arbeiten auf das Vorbereiten des Bienenjahres. Wir streichen die Beuten, bauen Rähmchen zusammen oder löten Mittelwände ein.

Da wir unseren Honig nach der Ernte auskristallisieren lassen, "tauen" wir jetzt bei Bedarf den geernteten Honig auf und füllen diesen in Gläser ab.

Nach stürmischen Tagen schauen wir ebenfalls nach den Beuten. Laub, welches sich vor dem Flugloch gesammelt hat, wird beseitigt. So ermöglichen wir den Bienen bei wärmeren Temperaturen ihren Reinigungsflug durchzuführen.

Auch bei Schnee, der in unserer Region immer seltener vorkommt, machen wir die Fluglöcher frei.

Zusätzlich überprüfen wir noch die Futtervorräte im Volk. Hierzu wiegen wir die Beute mit einer Kofferwaage. Sollte ein Volk trotz sorgfältiger Auffütterung im August zu wenig Futtervorrat haben, legen wir Futterteig auf.

Wenn kein Frost mehr zu erwarten ist entfernen wir die Mäusegitter.

Ansonsten belaufen sich die Arbeiten auf das Vorbereiten des Bienenjahres. Wir streichen die Beuten, bauen Rähmchen zusammen oder löten Mittelwände ein.

Da wir unseren Honig nach der Ernte auskristallisieren lassen, "tauen" wir jetzt bei Bedarf den geernteten Honig auf und füllen diesen in Gläser ab.

Futterkontrolle und erste Durchsicht:

Ende Februar/ Anfang März ist es sehr wichtig die Futtervorräte im Auge zu halten, denn die Völker verbrauchen jetzt mehr Futter als im ganzen Winter.

Je nach Witterung können wir diese bei einer ersten Durchsicht nach dem Winter beurteilen.

Ende Februar/ Anfang März ist es sehr wichtig die Futtervorräte im Auge zu halten, denn die Völker verbrauchen jetzt mehr Futter als im ganzen Winter.

Je nach Witterung können wir diese bei einer ersten Durchsicht nach dem Winter beurteilen.

Bei der Durchsicht reinigen wir die Böden der einzelnen Völker. Weiterhin tauschen wir die beiden Zargen. Dadurch wird der Honigraum des vergangenen Jahres zur ersten Brutraumzarge. Die Waben der obere Zarge wird im Rahmen der Wabenhygiene am Ende des Bienensommers eingeschmolzen.

Lassen die Trachtverhältnisse sowie die Witterung es zu, entnehmen wir den Völkern überschüssige Futterwaben und lagern sie bis zur Ablegerbildung ein.

Völker erweitern:

Anfang April setzen wir je nach Witterung die Honigräume auf die Völker.

Unsere Ableger, die im vergangenen Jahr gebildet worden sind, werden nun um den zweiten Brutraum erweitert.

Die Stärke des Bienenvolkes nimmt jetzt spürbar zu und für den Imker beginnt nun die arbeitsintensivste Zeit im ganzen Bienenjahr.

Schwarmkontrolle und Varroabekämpfung:

Lassen die Trachtverhältnisse sowie die Witterung es zu, entnehmen wir den Völkern überschüssige Futterwaben und lagern sie bis zur Ablegerbildung ein.

Völker erweitern:

Anfang April setzen wir je nach Witterung die Honigräume auf die Völker.

Unsere Ableger, die im vergangenen Jahr gebildet worden sind, werden nun um den zweiten Brutraum erweitert.

Die Stärke des Bienenvolkes nimmt jetzt spürbar zu und für den Imker beginnt nun die arbeitsintensivste Zeit im ganzen Bienenjahr.

Schwarmkontrolle und Varroabekämpfung:

Unsere Wirtschaftsvölker werden um den "Drohnenrahmen" erweitert. Dies ist ein leeres Rähmchen, welches von den Bienen mit Drohnenwaben ausgebaut wird. Das hat zum einen den Vorteil, dass die Bienen durch das ausbauen des Drohnenrahmen beschäftigt sind und dadurch der Schwarmtrieb unterbunden bzw. gemindert wird.

Zum anderen schneiden wir den Drohnenrahmen, nachdem dieser verdeckelt ist, aus und schmelzen die Waben ein. Da die Varroamilben bevorzugt zur Vemehrung die Drohnenbrut nutzen, senken wir somit frühzeitig den Varroadruck im Bienenvolk.

Bis ca. Ende Juni werden den Völkern jetzt die Drohnenrahmen gegeben. Zusätzlich kontrollieren wir die Völker auf sogenannte Schwarmzellen. Diese Zellen sitzen waagerecht am Rand der Wabe. Die Bienen ziehen in diesen Zellen eine neue Königin heran. Entfernt man diese Zelle nicht, wird das Volk schwärmen.

Sitzen die Zellen hingegen auf der Wabe, so spricht man von Nachschaffungszellen (bei Verlust der Königin) oder einer stillen Umweiselung (wenn das Volk unzufrieden mit der Königin ist).

Ablegerbildung:

Wenn das Bienenvolk Anfang Mai stark genug ist, entnehmen wir ihm zwei Brutrahmen und bilden damit einen Ableger. Dadurch "schröpfen" wir das Volk und mindern so ebenfalls den Schwarmtrieb. Auch wird durch die Entnahme der verdeckelten Brut der Varroadruck gemindert.

Den Ablegern geben wir nun noch eine Futterwabe und eine Mittelwand hinzu und bringen sie aus dem Flugradius (ca. 3 bis 5 km) der Bienen. Das dient dazu, dass die Flugbienen, welche mit in den Ableger gelangt sind, nicht zu ihrem Ursprungsvolk zurück fliegen.

Die Bienen in den Ablegern legen nun aus noch offener Brut Nachschaffungszellen an, aus denen 8 Tage nachdem sie verdeckelt worden sind, eine neue Königin schlüpft.

Nachdem die junge Königin von Drohnen begattet worden ist kommen die Ableger wieder zu uns an den Bienenstand zurück.

Wirtschaftsvolk mit aufgesetzem Honigraum

mehrere Schwarmzellen auf einem Drohnenrahmen

Nachschaffungszelle auf einer Brutwabe

Schwarmabgang:

Trotz sorgfältiger, wöchentlich durchgeführter Schwarmkontrollen, kommt es schon mal vor, dass wir eine Schwarmzelle übersehen. Es kommt zum Abgang eines Bienenschwarms! Für uns ein hoch interessantes Naturschauspiel:

ein Schwarm ist abgegangen - tausende

von Bienen sind am Himmel zu sehen

dieser Schwarm hat sich in einer Zypresse niedergelassen

der Bienenschwarm zieht in sein

neues "zu Hause" ein

Trotz sorgfältiger, wöchentlich durchgeführter Schwarmkontrollen, kommt es schon mal vor, dass wir eine Schwarmzelle übersehen. Es kommt zum Abgang eines Bienenschwarms! Für uns ein hoch interessantes Naturschauspiel:

ein Schwarm ist abgegangen - tausende

von Bienen sind am Himmel zu sehen

dieser Schwarm hat sich in einer Zypresse niedergelassen

der Bienenschwarm zieht in sein

neues "zu Hause" ein

Nach einem Schwarmabgang versuchen wir den Schwarm wieder einzufangen. Dazu benetzen wir die Bienentraube mit Wasser. Das hat den Vorteil, dass sich die Bienen enger zusammen ziehen. Dann versuchen wir den Schwarm mit Hilfe eines Schwarmfangsack einzufangen und in eine neue Bienenbeute zu setzen. Wichtig ist, dass die Königin dabei ist, denn sonst werden die Bienen immer wieder an der Platz der Königin zurückkehren.

Bei dem Bienenschwarm, der sich auf dem Foto oben in der Zypresse niedergelassen hat, konnten wir den Ast entfernen und den kompletten Schwarm in die neue Beute "einschlagen".

Bei dem Bienenschwarm, der sich auf dem Foto oben in der Zypresse niedergelassen hat, konnten wir den Ast entfernen und den kompletten Schwarm in die neue Beute "einschlagen".

Schwarmfang mit dem Schwarmfangsack

"einschlagen" eines Bienenschwarmes

Honigernte:

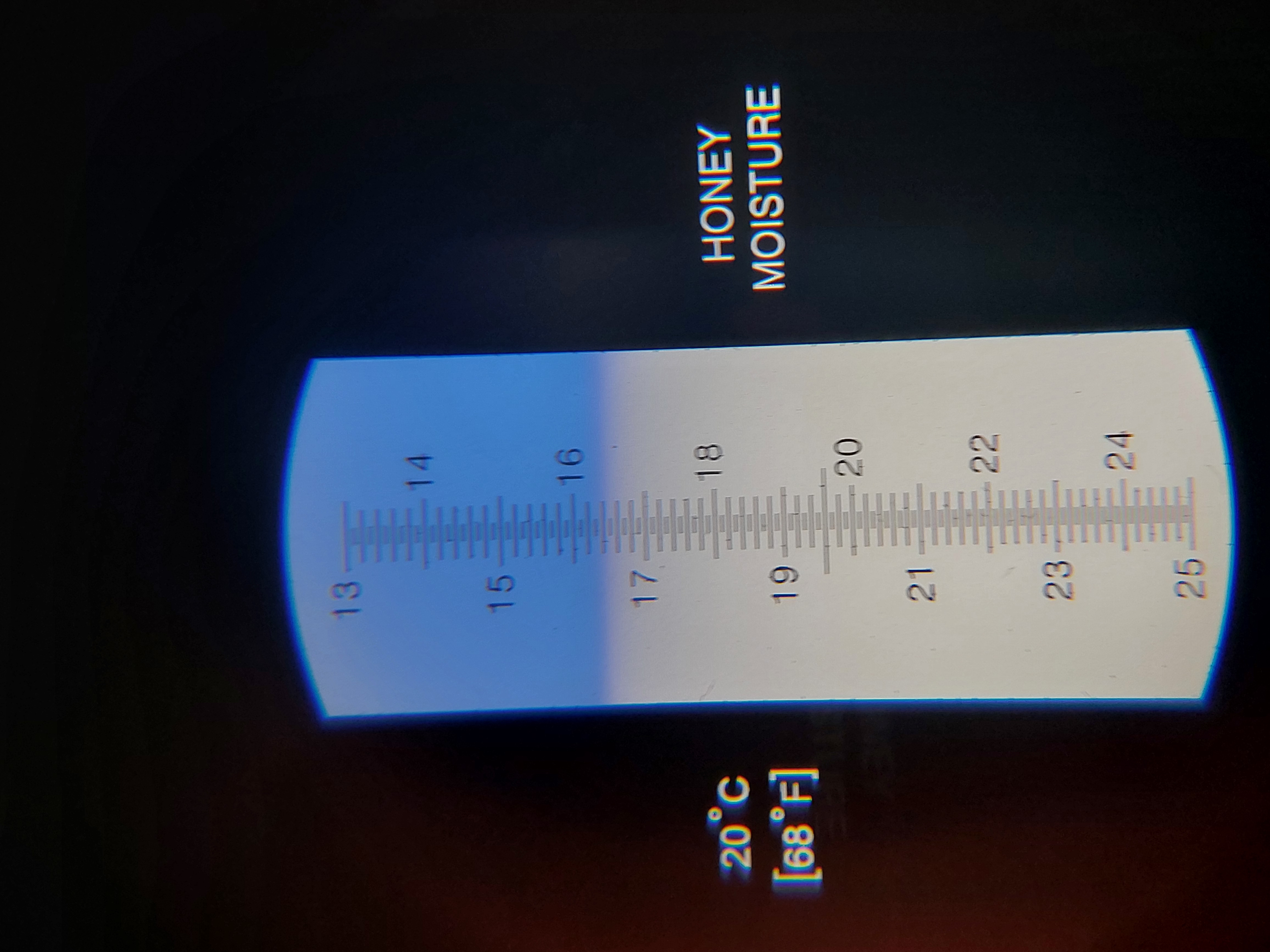

Ab ca. Mitte Mai beginnt die Zeit der Honigernte. Die Bienen verdeckeln dazu die gefüllten Honigwaben mit Wachs und wir kontrollieren stichprobenartig den Wassergehalt des Honigs mit dem Refraktometer. Ist der Honig trocken genug für die Ernte, legen wir am Tag bevor wir den Honig schleudern, sogenannte Bienenfluchten zwischen Brut- und Honigraum ein. Dies hat den Vorteil, dass der Honigraum am Tag der Ernte nahezu frei von Bienen ist. Dadurch müssen die Bienen nicht von den Honigwaben gefegt werden, was unserer Meinung nach angenehmer für die Bienen ist.

Ab ca. Mitte Mai beginnt die Zeit der Honigernte. Die Bienen verdeckeln dazu die gefüllten Honigwaben mit Wachs und wir kontrollieren stichprobenartig den Wassergehalt des Honigs mit dem Refraktometer. Ist der Honig trocken genug für die Ernte, legen wir am Tag bevor wir den Honig schleudern, sogenannte Bienenfluchten zwischen Brut- und Honigraum ein. Dies hat den Vorteil, dass der Honigraum am Tag der Ernte nahezu frei von Bienen ist. Dadurch müssen die Bienen nicht von den Honigwaben gefegt werden, was unserer Meinung nach angenehmer für die Bienen ist.

vollständig verdeckelte Honigwabe

ein Blick ins Refraktometer gibt Auskunft

über den Wassergehalt im Honig

ein prüfender Blick

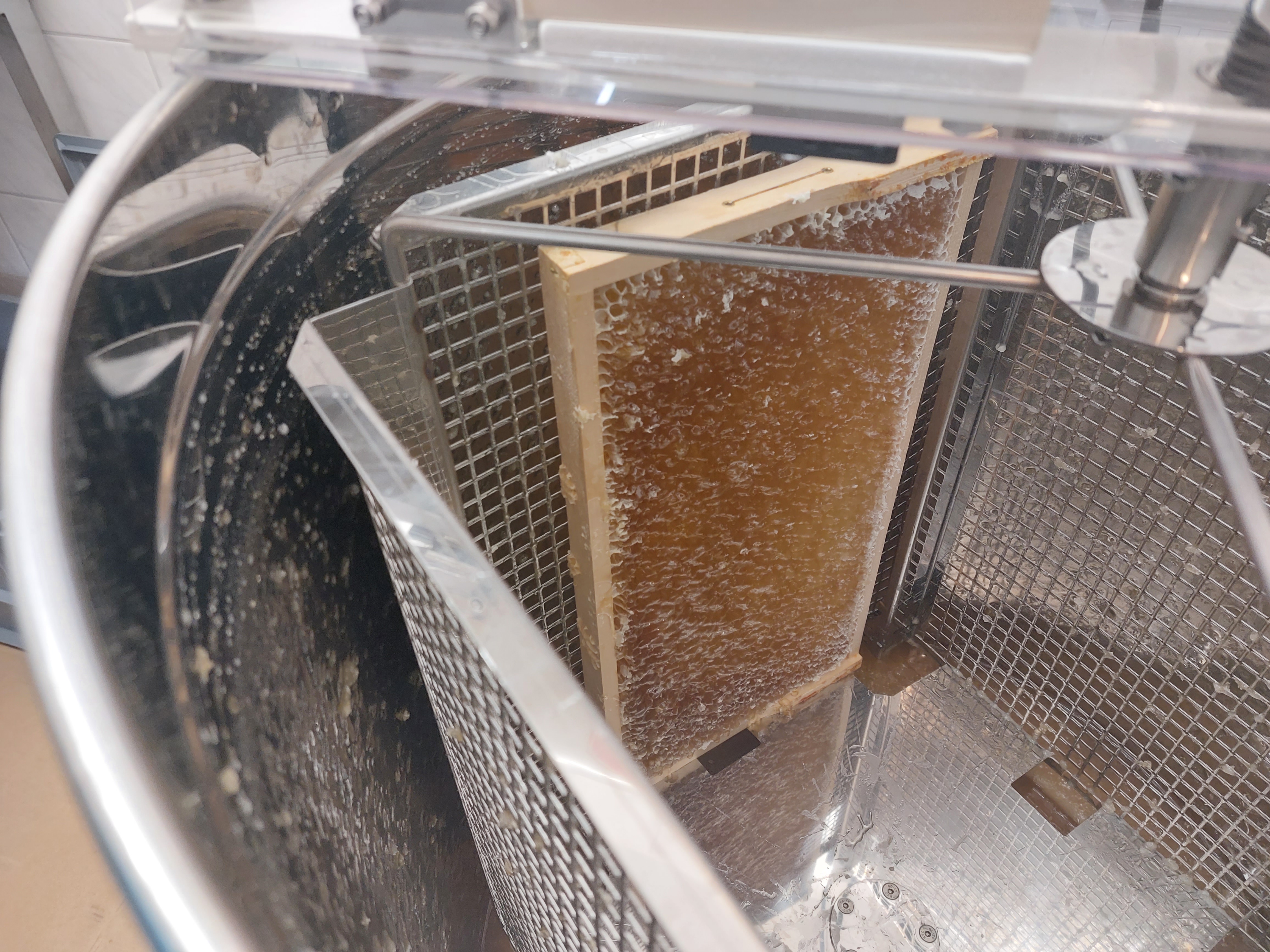

Die entnommen Honigwaben werden nun zuerst "entdeckelt". Dazu wird der Wachs mit einer Entdecklungsgabel entfernt. Anschließend werden die Waben in der Honigschleuder von beiden Seiten ausgeschleudert. Der Honig fließt durch ein Doppelsieb in die Honigeimer. Anschließend wird der Honig nochmals durch ein feines Spitzsieb gegeben.

entdeckeln der Waben mit der Entdeckelungsgabel

entdeckelte Wabe in der Honigschleuder

der Honig läuft aus der Schleuder durch das Doppelsieb in den Eimer

Den frisch geschleuderten Honig lassen wir nun einige Tage in den Honigeimern ruhen. In dieser Zeit setzen sich Luftblasen oder Wachspartikel auf dem Honig ab, die dann von uns abgeschäumt werden. Anschließend lassen wir den Honig in den Eimern kristallisieren und stellen ihn bis zur Abfüllung in unser Honiglager.

In der Zeit von Mitte Mai bis Mitte Juli ernten wir von jedem Wirtschaftsvolk ca. zwei bis drei Mal Honig. Von geschwärmten Völkern und den Schwärmen selbst ernten wir keinen Honig mehr.

In der Zeit von Mitte Mai bis Mitte Juli ernten wir von jedem Wirtschaftsvolk ca. zwei bis drei Mal Honig. Von geschwärmten Völkern und den Schwärmen selbst ernten wir keinen Honig mehr.

Wir haben fertig! Mitte Juli ist der letzte Honig geschleudert worden

Wabenhygiene:

Nachdem der Honig geerntet worden ist, suchen wir im Volk die Königin und setzen zwischen die beiden Bruträume das Absperrgitter. Anschließend wird die Königin in den unteren Brutraum gesetzt.

Nun läuft die Brut im oberen Brutraum aus und wir können die alten Waben entnehmen und einschmelzen. Die "neue" Bienenbeute besteht jetzt aus dem unteren Brutraum (Tausch im Frühjahr und Honigraum des vergangenen Jahres) sowie dem Honigraum des aktuellen Jahres, der dem Volk als oberer Brutraum aufgesetzt wurde.

Somit gewährleisten wir, dass in unseren Beuten keine Waben sind, die älter als zwei Jahre sind.

Nachdem der Honig geerntet worden ist, suchen wir im Volk die Königin und setzen zwischen die beiden Bruträume das Absperrgitter. Anschließend wird die Königin in den unteren Brutraum gesetzt.

Nun läuft die Brut im oberen Brutraum aus und wir können die alten Waben entnehmen und einschmelzen. Die "neue" Bienenbeute besteht jetzt aus dem unteren Brutraum (Tausch im Frühjahr und Honigraum des vergangenen Jahres) sowie dem Honigraum des aktuellen Jahres, der dem Volk als oberer Brutraum aufgesetzt wurde.

Somit gewährleisten wir, dass in unseren Beuten keine Waben sind, die älter als zwei Jahre sind.

Fütterung und Varroabehandlung:

Der Honig ist geerntet und somit haben wir Imker dem Volk seinen Wintervorrat "gestohlen". Damit die Völker den Winter überleben müssen sie von uns gefüttert werden.

Unmittelbar nach der letzten Honigernte, Mitte Juli, erhalten alle Wirtschaftsvölker fünf Liter Invertsirup. Dieser wird den Völkern über eine auf die Beute aufgesetze Futterzarge verabreicht. Bevor wir mit der Einfütterung beginnen werden die Völker noch von uns mittels einer Kofferwaage gewogen. So können wir im Frühjahr abschätzen wieviel Futter in jedem Bienenvolk vorhanden ist.

Schon Anfang Juli wird der Bodenschieber, die sogenannte "Windel" in jedem Volk eingeschoben. Mit dem Bodenschieber können wir den Milbenfall der Varroamilbe kontrollieren und nach der ersten Fütterung eine geeignete Behandlungsmethode für das Bienenvolk einleiten.

Die im Frühjahr gebildeten Ableger werden im Gegensatz zu den Wirtschaftsvölkern kontinuierlich mit Zuckerwasser gefüttert. Da die Ableger bei ihrer Bildung von uns mit Milchsäure gegen die Varroamilbe behandelt worden sind, ist zu dieser Jahreszeit meist keine weitere Behandlung mehr erforderlich.

Die Bodenschieber der Wirtschaftsvölker werden von uns jetzt ganz genau beobachtet. Ist der Milbenfall zu hoch, müssen wir die Völker behandeln.

Ob die Witterung für die Behandlung geeignet ist überprüfen wir anhand des Varroawetters. Auf dieser Internetseite können wir genau ermitteln ob die Behandlung erfolgreich durchgeführt werden kann.

Wir haben uns für die Behandlung mit dem Nassenheider Verdunster entschieden.

Nach erfolgter Behandlung werden die Bienenvölker jetzt für den Winter eingefüttert. Zuerst wiegen wir die Beuten der einzelnen Völker erneut. Je nach Gewicht der Beute erhalten sie über die Futterzarge nochmals bis zu 12 Liter Invertsirup. Nachdem der Sirup von den Bienen in die Waben eingetragen worden ist, werden die Beuten letztmalig von uns gewogen.

Die Bodenschieber werden von uns weiterhin auf Milbenfall kontrolliert. Ist der Fall trotz durchgeführter Behandlung immer noch zu hoch, müssen wir die Behandlung wiederholen.

Unmittelbar nach der letzten Honigernte, Mitte Juli, erhalten alle Wirtschaftsvölker fünf Liter Invertsirup. Dieser wird den Völkern über eine auf die Beute aufgesetze Futterzarge verabreicht. Bevor wir mit der Einfütterung beginnen werden die Völker noch von uns mittels einer Kofferwaage gewogen. So können wir im Frühjahr abschätzen wieviel Futter in jedem Bienenvolk vorhanden ist.

Schon Anfang Juli wird der Bodenschieber, die sogenannte "Windel" in jedem Volk eingeschoben. Mit dem Bodenschieber können wir den Milbenfall der Varroamilbe kontrollieren und nach der ersten Fütterung eine geeignete Behandlungsmethode für das Bienenvolk einleiten.

Die im Frühjahr gebildeten Ableger werden im Gegensatz zu den Wirtschaftsvölkern kontinuierlich mit Zuckerwasser gefüttert. Da die Ableger bei ihrer Bildung von uns mit Milchsäure gegen die Varroamilbe behandelt worden sind, ist zu dieser Jahreszeit meist keine weitere Behandlung mehr erforderlich.

Die Bodenschieber der Wirtschaftsvölker werden von uns jetzt ganz genau beobachtet. Ist der Milbenfall zu hoch, müssen wir die Völker behandeln.

Ob die Witterung für die Behandlung geeignet ist überprüfen wir anhand des Varroawetters. Auf dieser Internetseite können wir genau ermitteln ob die Behandlung erfolgreich durchgeführt werden kann.

Wir haben uns für die Behandlung mit dem Nassenheider Verdunster entschieden.

Nach erfolgter Behandlung werden die Bienenvölker jetzt für den Winter eingefüttert. Zuerst wiegen wir die Beuten der einzelnen Völker erneut. Je nach Gewicht der Beute erhalten sie über die Futterzarge nochmals bis zu 12 Liter Invertsirup. Nachdem der Sirup von den Bienen in die Waben eingetragen worden ist, werden die Beuten letztmalig von uns gewogen.

Die Bodenschieber werden von uns weiterhin auf Milbenfall kontrolliert. Ist der Fall trotz durchgeführter Behandlung immer noch zu hoch, müssen wir die Behandlung wiederholen.

Honig abfüllen:

Wenn wir unsere Völker für den Winter eingefüttert haben und die Varrobehandlung abgeschlossen ist, dann ist die Zeit gekommen, in der wir uns um den geernteten Honig kümmern.

Wie schon unter der Rubrik "Honigernte" beschrieben, haben wir den Honig nach der Ernte im Eimer kristallisieren gelassen. Kristallisierter Honig ist hart wie Beton und kann so nicht in die Gläser gefüllt werden.

Um den Honig wieder "fließfähig" zu machen, wird er in den Eimern für ca. 15 bis 18 Stunden im Wärmeschrank bei 38 Grad Celsius erwärmt.

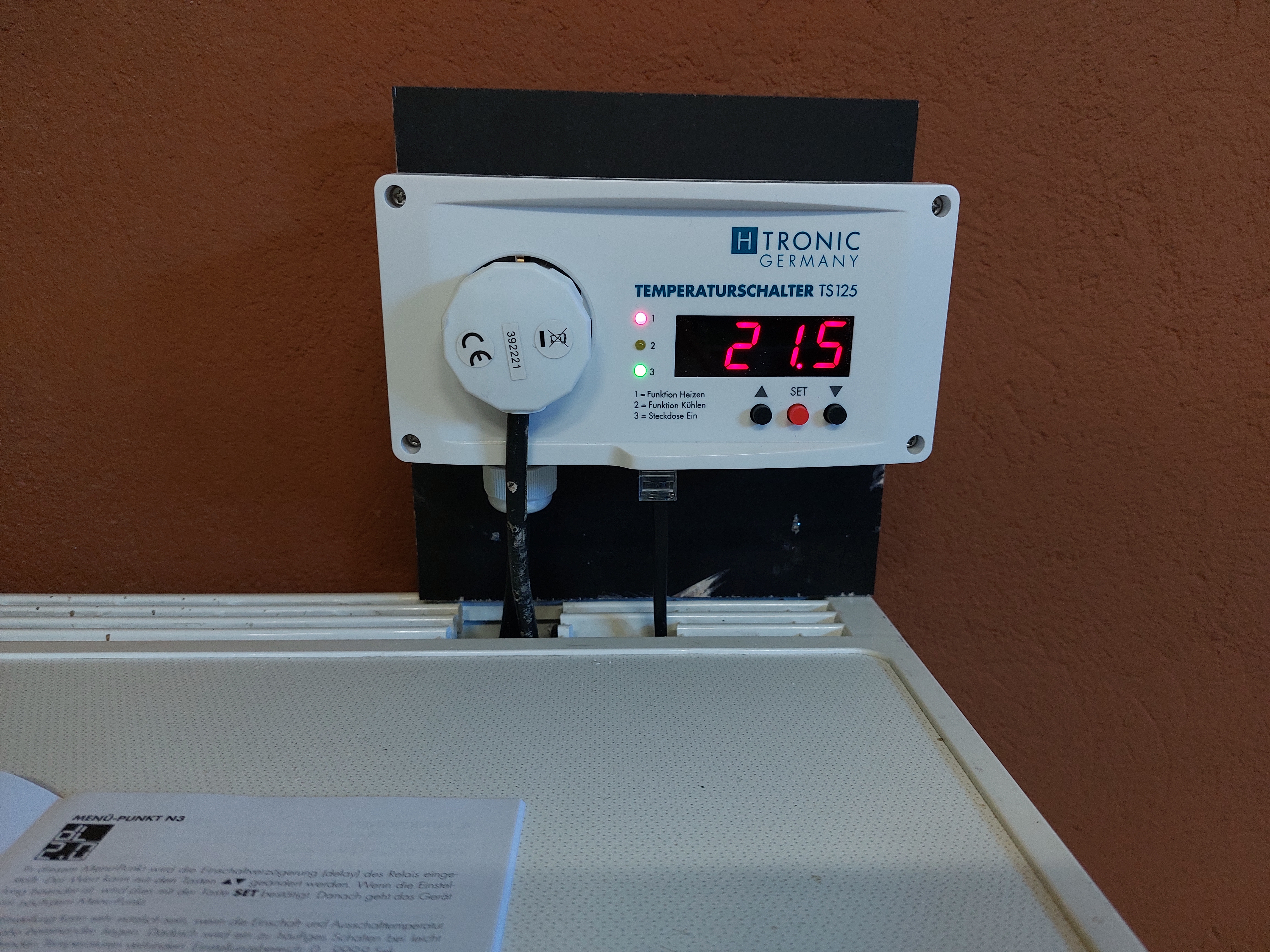

Als Wärmeschrank dient uns ein umgebauter Gefrierschrank. Dieser ist mit einem Heizelement und einem Termperaturschalter ausgestattet. Als Auflage für die Honigeimer haben wir ein Lochblech aus Edelstahl gewählt. Darunter sitzt das Heizelement. Die warme Luft steigt nach oben und erwärmt dadurch den Honig in den Eimern.

Wie schon unter der Rubrik "Honigernte" beschrieben, haben wir den Honig nach der Ernte im Eimer kristallisieren gelassen. Kristallisierter Honig ist hart wie Beton und kann so nicht in die Gläser gefüllt werden.

Um den Honig wieder "fließfähig" zu machen, wird er in den Eimern für ca. 15 bis 18 Stunden im Wärmeschrank bei 38 Grad Celsius erwärmt.

Als Wärmeschrank dient uns ein umgebauter Gefrierschrank. Dieser ist mit einem Heizelement und einem Termperaturschalter ausgestattet. Als Auflage für die Honigeimer haben wir ein Lochblech aus Edelstahl gewählt. Darunter sitzt das Heizelement. Die warme Luft steigt nach oben und erwärmt dadurch den Honig in den Eimern.

zuerst wird der Honig in den Eimern erwärmt

Temperaturschalter zur Regulierung

der Temperatur im Wärmeschrank

erwärmter Honig in der Abfüllkanne

Während der Honig erwärmt wird nutzen wir die Zeit um die Gläser und Deckel in der Spülmaschine zu reinigen. Sind die Deckel abgetrocknet versehen wir diese noch mit der Deckeleinlage des Deutschen Imkerbundes.

Der erwärmte Honig wird nach erreichen der "fließfähigkeit" in jedem der Eimer separat gerührt. Dadurch werden die Kristalle zerschlagen und der Honig erhält seine Konsistenz. Anschließend werden beide Eimer in die Abfüllkanne gegeben und nochmals gerührt. Von uns werden immer nur Honige einer Tracht (z.B. Frühjahrstracht) zusammen verarbeitet.

Die Abfüllkanne wird nun nochmals für vier bis fünf Stunden in den Wärmeschrank gestellt. Dieses Mal aber bei einer geringeren Temperatur von ca. 25 bis 28 Grad Celsius. In dieser Zeit steigen die im Honig durch das Umfüllen enstandenen Luftblasen nach oben und können vor dem Abfüllen in die Gläser abgeschäumt werden.

Der erwärmte Honig wird nach erreichen der "fließfähigkeit" in jedem der Eimer separat gerührt. Dadurch werden die Kristalle zerschlagen und der Honig erhält seine Konsistenz. Anschließend werden beide Eimer in die Abfüllkanne gegeben und nochmals gerührt. Von uns werden immer nur Honige einer Tracht (z.B. Frühjahrstracht) zusammen verarbeitet.

Die Abfüllkanne wird nun nochmals für vier bis fünf Stunden in den Wärmeschrank gestellt. Dieses Mal aber bei einer geringeren Temperatur von ca. 25 bis 28 Grad Celsius. In dieser Zeit steigen die im Honig durch das Umfüllen enstandenen Luftblasen nach oben und können vor dem Abfüllen in die Gläser abgeschäumt werden.

die beiden Eimer werden zusammen

in die Abfüllkanne gegeben

der Honig ist vor dem Abfüllen

ein letztes Mal gerührt

abfüllen des Honig in die Gläser

Jetzt müssen die Gläser lediglich noch etikettiert und um den Sorteneindruck sowie das MHD ergänzt werden. Wir füllen den Honig unserer Bienen nach Bedarf ab und wiederholen diesen Vorgang mehrmals im Jahr.

Waben einschmelzen, Wachs bearbeiten & Rähmchen reinigen:

Im Oktober, wenn die Wespenpopulation abgenommen hat, schmelzen wir an einem Regentag die im Rahmen der Wabenhygiene entnommenen Rähmchen in eimem Dampfwachsschmelzer ein.

Einen Regentag suchen wir uns deshalb aus, weil wir nicht die Möglichkeit haben in einem abgeschlossenen Raum das Wachs einzuschmelzen. Da bei Regen kaum "Flugverkehr" bei den Bienen herrscht, reduzieren sich daher auch die "Zaungäste".

Unser Dampfwachsschmelzer ist Marke "Eigenbau" und wie der Name schon vermuten lässt, wird der Wachs mit Hilfe von heißem Dampf aus den Rähmchen geschmolzen. Dazu werden die Rähmchen auf zwei Edelstahlschienen in eine Kunstoffkiste gehangen. Der benötigte Dampf liefert uns ein Tapetenablöser. Damit der Schmelzvorgang nicht zu lange dauert, haben wir den Schmelzer von aussen isoliert.

Der heiße Wachs tropft auf ein Lochblech aus Edelstahl, welches die Aufgabe hat, grobe Rückstände wie z. B. die Larvenhäutchen, aus dem Wachs heraus zu filtern.

Durch einen Ablauf im Boden des Dampfwachsschmelzers tropft das heiße Wachs in ein Auffanggefäß.

Einen Regentag suchen wir uns deshalb aus, weil wir nicht die Möglichkeit haben in einem abgeschlossenen Raum das Wachs einzuschmelzen. Da bei Regen kaum "Flugverkehr" bei den Bienen herrscht, reduzieren sich daher auch die "Zaungäste".

Unser Dampfwachsschmelzer ist Marke "Eigenbau" und wie der Name schon vermuten lässt, wird der Wachs mit Hilfe von heißem Dampf aus den Rähmchen geschmolzen. Dazu werden die Rähmchen auf zwei Edelstahlschienen in eine Kunstoffkiste gehangen. Der benötigte Dampf liefert uns ein Tapetenablöser. Damit der Schmelzvorgang nicht zu lange dauert, haben wir den Schmelzer von aussen isoliert.

Der heiße Wachs tropft auf ein Lochblech aus Edelstahl, welches die Aufgabe hat, grobe Rückstände wie z. B. die Larvenhäutchen, aus dem Wachs heraus zu filtern.

Durch einen Ablauf im Boden des Dampfwachsschmelzers tropft das heiße Wachs in ein Auffanggefäß.

Blick in den Dampfwachsschmelzer (im Bau)

Das Wachs lassen wir nun zuerst abkühlen, bevor wir es auf Oma´s alten Holzfofen erhitzen. Das erhitzte Wachs wird durch ein feines Sieb gegeben und anschließend im Eimer langsam abkühlen gelassen:

das Wachs wird zuerst erhitzt

abgekühltes und noch flüssiges, warmes Wachs

das "Ergebnis" in Form von runden

Wachsblöcken

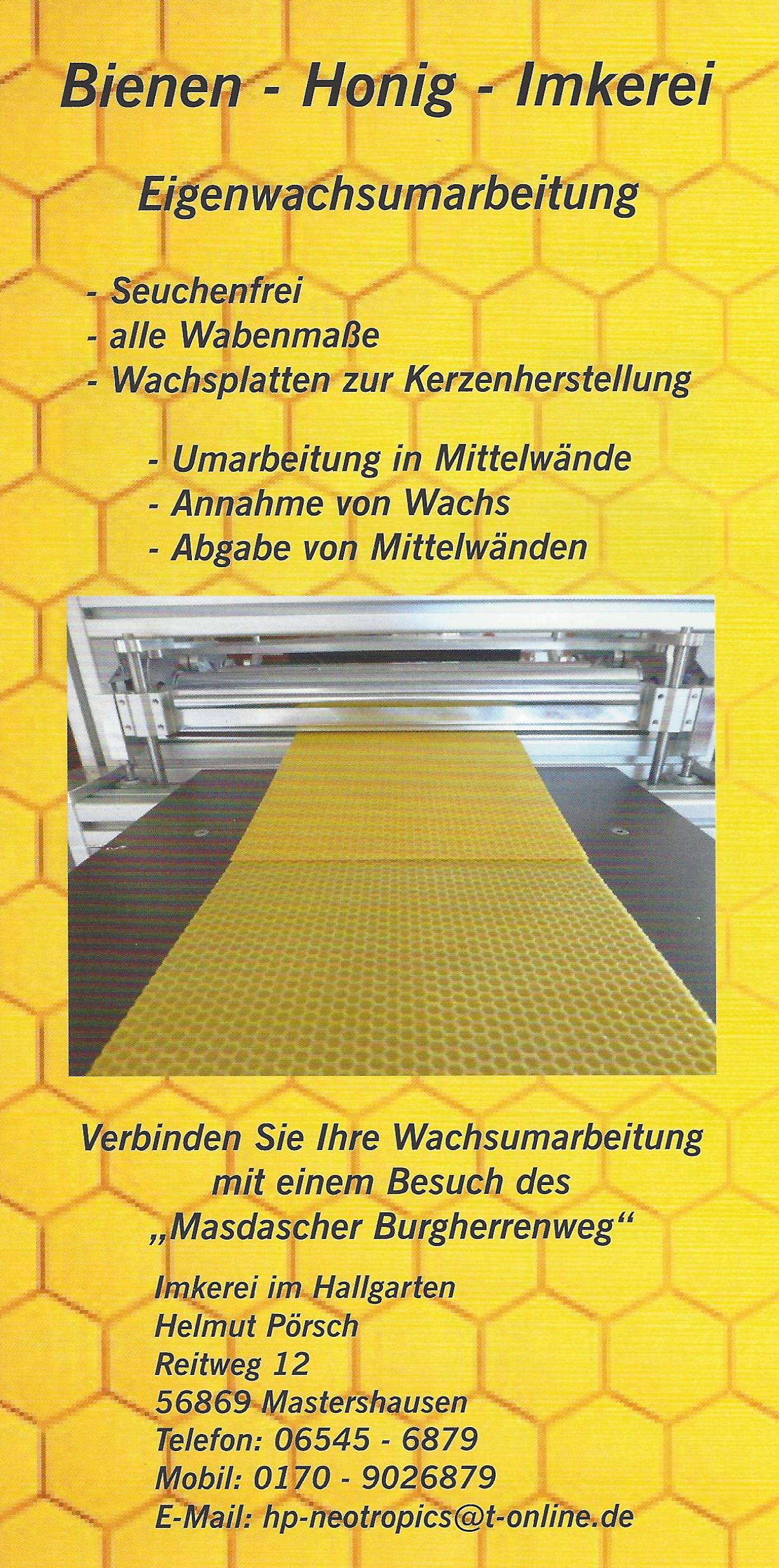

Das gewonnene Wachs lassen wir regional zu Mittelwänden umarbeiten, die im kommenden Frühjahr von den Bienen wieder ausgebaut werden können:

Helmut Pörsch aus Mastershausen im Hunsrück

stellt unsere Mittelwände her.

Die Bienen sind dabei eine Mittelwand auszubauen

Mittelwände

Als letzter Arbeitsschritt bleibt jetzt nur noch das reinigen der ausgeschmolzenen Rähmchen übrig. Diese Arbeit erledigt bei uns eine ausrangierte Spülmaschine, bei der lediglich der obere Spülkorb ausgehangen worden ist.

Bevor der "Spülgang" beginnt sortieren wir defekte Rähmchen aus. Die Spülmaschine wird anstatt eines herkömmlichen"Spülmaschinentabs" mit etwas Ätznatron befüllt.

Die beim Spülgang enstehende Lauge löst so die Wachs- und Propolisreste von den Rähmchen.

Die Rähmchen werden nach dem Spülvorgang noch mit klarem Wasser abgespült und zum trocken aufgestapelt.

Bevor der "Spülgang" beginnt sortieren wir defekte Rähmchen aus. Die Spülmaschine wird anstatt eines herkömmlichen"Spülmaschinentabs" mit etwas Ätznatron befüllt.

Die beim Spülgang enstehende Lauge löst so die Wachs- und Propolisreste von den Rähmchen.

Die Rähmchen werden nach dem Spülvorgang noch mit klarem Wasser abgespült und zum trocken aufgestapelt.

Nachdem das Wachs eingeschmolzen ist und die Rähmchen gereinigt sind, wird es wieder ruhiger in der Imkerei.

Varroakontrolle & ggfs. Behandlung:

Varroakontrolle & ggfs. Behandlung:

Ab Anfang November werden die Bodenschieber wieder in die Beuten eingeschoben um den Varroabefall zu beurteilen. Zu dieser Jahreszeit sollten nicht mehr als 0,5 Milben pro Tag fallen. Liegt der Befall darüber, müssen wir die Bienen behandeln.

Die Winterbehandlung führen wir mit Oxalsäure durch. Hierzu muss das Volk brutfrei sein, was in der Regel 2 bis 3 Wochen nach dem ersten Frost der Fall ist. Wichtig ist hier, dass die Behandlung noch vor dem Jahreswechsel geschieht, da sonst aus dem behandelten Volk kein Honig geerntet werden darf.

Nachdem im September 2023 das Verdampfen der Oxalsäure für die Bekämpfung der Varroamilbe auch in Deutschland zugelassen wurde, haben wir uns dazu entschieden, diese Methode ab der Winterbehandlung 2024 einzusetzen. Wichtig ist auch hier, dass die Behandlung am brutfreien Volk erfolgen muss. Der Vorteil gegenüber der Träufelbehandlung liegt unserer Meinung darin, dass die Völker nicht geöffnet werden müssen.

Winterarbeiten:

Nach stürmischen Tagen werden die Beuten von uns kontrolliert und wenn die ersten Frostnächte angekündigt werden, bringen wir das Mäusegitter an den Fluglöchern an. Beim Mäusegitter handelt es sich um einen engmaschigen Draht, der verhindern soll, dass sich es sich Mäuse in der kalten Jahreszeit in den Beuten gemütlich machen.

Weitere Tätigkeiten in der Imkerei zu dieser Jahreszeit sind z. B. Reparaturarbeiten oder das abfüllen von Honig.

Der Großteil der aufgeführten Arbeiten werden nach dem "Kalender der Bienen" erledigt. Kein Jahr gleicht dem anderen. Das ist es, was die Imkerei so interessant macht!

Die Winterbehandlung führen wir mit Oxalsäure durch. Hierzu muss das Volk brutfrei sein, was in der Regel 2 bis 3 Wochen nach dem ersten Frost der Fall ist. Wichtig ist hier, dass die Behandlung noch vor dem Jahreswechsel geschieht, da sonst aus dem behandelten Volk kein Honig geerntet werden darf.

Nachdem im September 2023 das Verdampfen der Oxalsäure für die Bekämpfung der Varroamilbe auch in Deutschland zugelassen wurde, haben wir uns dazu entschieden, diese Methode ab der Winterbehandlung 2024 einzusetzen. Wichtig ist auch hier, dass die Behandlung am brutfreien Volk erfolgen muss. Der Vorteil gegenüber der Träufelbehandlung liegt unserer Meinung darin, dass die Völker nicht geöffnet werden müssen.

Winterarbeiten:

Nach stürmischen Tagen werden die Beuten von uns kontrolliert und wenn die ersten Frostnächte angekündigt werden, bringen wir das Mäusegitter an den Fluglöchern an. Beim Mäusegitter handelt es sich um einen engmaschigen Draht, der verhindern soll, dass sich es sich Mäuse in der kalten Jahreszeit in den Beuten gemütlich machen.

Weitere Tätigkeiten in der Imkerei zu dieser Jahreszeit sind z. B. Reparaturarbeiten oder das abfüllen von Honig.

Der Großteil der aufgeführten Arbeiten werden nach dem "Kalender der Bienen" erledigt. Kein Jahr gleicht dem anderen. Das ist es, was die Imkerei so interessant macht!